LA FORZA DELL’IDENTITÀ, DAI CLASSICI ALLE AVANGUARDIE

A TUTTO SCHERMO - INVULNERABILITÀ DELL’IO NEL NUOVO ADATTAMENTO D JANE EYRE E NELL’ULTIMO FILM DI PEDRO ALMODÓVAR

Colla Elisabetta Domenica, 27/11/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2011

Domenica, 27/11/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2011

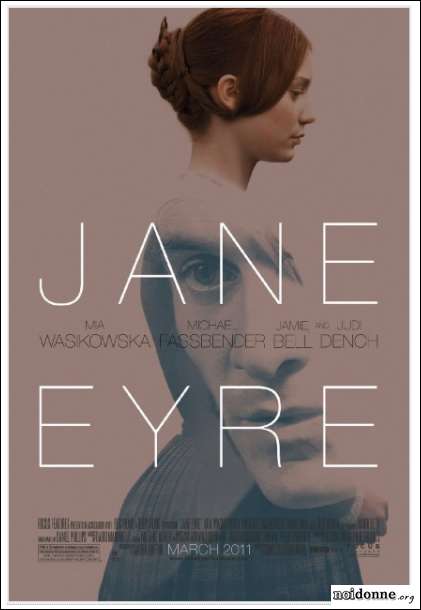

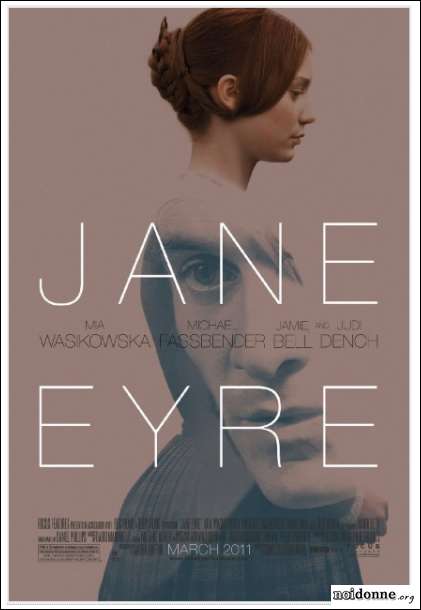

Jane Eyre

Domenica, 27/11/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2011

Domenica, 27/11/2011 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2011Jane Eyre

Con una nuova edizione cinematografica di Jane Eyre torna a vivere, per le generazioni giovani e meno giovani, un grande classico della letteratura di tutti i tempi, scritto nel 1847 dall’anticonvenzionale penna di Charlotte Brontë considerata la più ‘cupa’ delle tre sorelle scrittrici Brontë (Emily ed Anne le altre), vissute nell’Inghilterra dell’Ottocento, le cui tristi vicende autobiografiche, dal collegio alla tubercolosi, ricalcano molte delle disgrazie descritte nell’opera. La popolarità del romanzo e della storia di Jane Eyre, un’anti-eroina ante-litteram, rinchiusa nell’orfanotrofio di Lowood dall’odiosa e anaffettiva zia, è stata enorme e in buona parte legata al carattere ribelle della protagonista, decisa a resistere alle avversità, a vivere in modo indipendente come insegnante e a perseguire l’amore oltre il pregiudizio. Basti pensare che, dai primi del Novecento, ne sono state prodotte ben 18 versioni per il cinema (fra il 1919 ed il 1996) e 9 per la TV: fra le più note quella del 1943 di R. Stevenson con Joan Fontaine ed Orson Welles e, per quanto concerne l’Italia, quella piuttosto melensa firmata da F. Zeffirelli nel 1996, con William Hurt e Charlotte Gainsbourg. Nonostante le numerose e rispettabili pietre di paragone, l’ultimissimo adattamento di Jane Eyre, opera del regista californiano Cary Joji Fukunaga, coadiuvato dalla sceneggiatrice inglese Moira Buffini (già nota per la trasposizione della graphic novel Tamara Drewe: Tradimenti all’inglese) e dalla produttrice Alison Owen (fondatrice della Ruby Film & Television, che produce opere tratte da libri di donne), imprime uno stile romantico (nel senso proprio di Sturm und Drang), gotico ed elegante (scene e costumi magnifici) che, senza disdegnare l’integralità della storia e la fedeltà dei dialoghi, infonde nuova linfa, struggente passionalità, e un impulso “indipendente” alla figura di Jane, in buona parte legato all’interpretazione fiera e moderna della giovane e bravissima attrice Mia Wasikowska, di origine australiana (già figlia iper-responsabile di coppia lesbica in I ragazzi stanno bene). Le nebbiose brughiere del Castello di Thornfield, un’antica tenuta nella campagna dello Yorkshire (la location del film è in realtà Huddon Hall nel Derbyshire), dove Jane viene assunta come istitutrice e dove inizia il suo riscatto dopo i maltrattamenti subiti presso la zia e in collegio; l’incontro-scontro con l’irrequieto e molto umano Edward Rochester (il fascinoso e bravo attore del momento, Michael Fassbender), padrone della tenuta e detentore di un terribile segreto, con il quale, nondimeno, scatterà una tanto imprevista quanto potente scintilla amorosa; i personaggi di sfondo che caratterizzano splendidamente l’epoca vittoriana con le sue contraddizioni, fra pregiudizi aristocratici e primi superamenti delle barriere sociali; l’incontro con la famiglia del pastore Rivers e le scelte che ne conseguono; la doppia natura dei sentimenti di Jane, in bilico fra etica e anti-conformismo, autodeterminazione, rispetto di sé e delle regole, controllo e passionalità, desiderio di raggiungere la felicità ma al tempo stesso di fuggirla: tutto questo conferisce al dramma di Jane Eyre - che catarticamente si “risolve” con un incendio, completo di fughe, perdite e ritrovamenti - un carattere di passaggio fra antico e nuovo, fra tradizione e modernità che il film è capace di rendere con notevole forza espressiva e di costume. Immensa come sempre, nel ruolo della vecchia governante di Thornfield, Judi Dench, nominata Dama dell’Impero Britannico e insignita di moltissimi riconoscimenti e premi nel corso della sua lunga carriera di teatro e cinema.

La pelle che abito

Si va delineando con sempre maggior incisività, verso ambiti misteriosi e complessi, l’evoluzione della cinematografia di Pedro Almodóvar, già iniziata con Gli abbracci spezzati, ma ora pienamente evidente nel claustrofobico La piel que abito, suo ultimo lavoro, film esteticamente magnifico, entro e oltre i canoni cui il grande cineasta spagnolo ci ha abituato in tutti questi anni, nella spasmodica ricerca della perfezione formale, ma sempre più estremo nel panorama narrativo della sua poliedrica genialità. Il meccanismo della scrittura del film è, come al solito, perfetto nel descrivere intrecci e sentimenti, destino e causalità, amore e morte. Ricorrono, sia pure in mutazione, i temi cari al regista: le metamorfosi e l’ambiguità, l’ossessione delle immagini, la presenza materna come fonte di amore e distruzione, l’omaggio ai maestri del cinema, la marcata personalità dei protagonisti, ciascuno imprigionato, in bene o in male, nella propria ‘pelle’. Tratto dal romanzo Tarantola di Thierry Jonquet e presentato a Cannes 2011, il film racconta infatti di un eminente chirurgo plastico, Robert Ledgard (un Antonio Banderas che, con gli anni, acquista in recitazione e credibilità) che perde tragicamente l’amata e infedele moglie per le ustioni riportate in un incidente d’auto. Da allora nutre un insano desiderio, quello di riprodurre in laboratorio, attraverso la terapia cellulare, una pelle transgenica simile a quella umana ma molto più resistente: per fare questo ha bisogno di una cavia umana, possibilmente qualcuno che abbia commesso un crimine, vero o presunto. Aiutato dalla complicità della donna che lo ha cresciuto, Marilia, e dall’asettico e ipocrita atteggiamento dei suoi colleghi medici, Ledgard si dedica all’esperimento nella sua casa-fortezza in località El Cigarral, vicino a Toledo (qui in omaggio a Bunuel). La vittima di questo folle piano, rapita, sorvegliata a vista e tenuta sotto osservazione tramite un immenso schermo, viene trasformata da Ledgard in una creatura dal volto identico a quello di Gal, la moglie amata e perduta, e le viene dato il nome di Vera (nel ruolo, l’attrice Elena Anaya). La donna, che indossa solo calzamaglie protettive e vive in una stanza grigia senza finestre, ha sviluppato, grazie alla pratica dello yoga, disciplina e volontà sufficienti per attendere con pazienza il giorno della vendetta, mai dimentica della sua vera identità. L’arrivo dell’ “uomo tigre” e un raro momento di vulnerabilità del chirurgo romperanno equilibri e catene dell’angosciosa prigionia. È qui evidente l’esaltazione del tema del doppio: in due corpi e due volti si può nascondere la medesima identità, o abitare una pelle che non è la nostra ed essere imprigionati in altre identità, ma si può mantenere la consapevolezza di sé solo tenendo viva la memoria di tutto ciò che ci è accaduto. Ispiratosi a Murnau, Lang, Hitchcock (‘Rebecca’ e ‘Vertigo’), Whale (‘Frankenstein’) e ai maestri dell’horror, Almodóvar afferma: “Per mesi ho pensato seriamente di girare un film muto, in bianco e nero, con i sottotitoli che riportassero descrizioni e dialoghi, per rendere omaggio a Fritz Lang e Murnau, poi mi sono fatto guidare dall’intuito: volevo una narrazione austera, priva di retorica visiva e che lasciasse intuire, dall’ellissi, che era stato sparso molto sangue. Non è la prima volta che parto da queste premesse prima di girare, ma La pelle che abito è il film in cui ci sono andato più vicino”.

La pelle che abito

Si va delineando con sempre maggior incisività, verso ambiti misteriosi e complessi, l’evoluzione della cinematografia di Pedro Almodóvar, già iniziata con Gli abbracci spezzati, ma ora pienamente evidente nel claustrofobico La piel que abito, suo ultimo lavoro, film esteticamente magnifico, entro e oltre i canoni cui il grande cineasta spagnolo ci ha abituato in tutti questi anni, nella spasmodica ricerca della perfezione formale, ma sempre più estremo nel panorama narrativo della sua poliedrica genialità. Il meccanismo della scrittura del film è, come al solito, perfetto nel descrivere intrecci e sentimenti, destino e causalità, amore e morte. Ricorrono, sia pure in mutazione, i temi cari al regista: le metamorfosi e l’ambiguità, l’ossessione delle immagini, la presenza materna come fonte di amore e distruzione, l’omaggio ai maestri del cinema, la marcata personalità dei protagonisti, ciascuno imprigionato, in bene o in male, nella propria ‘pelle’. Tratto dal romanzo Tarantola di Thierry Jonquet e presentato a Cannes 2011, il film racconta infatti di un eminente chirurgo plastico, Robert Ledgard (un Antonio Banderas che, con gli anni, acquista in recitazione e credibilità) che perde tragicamente l’amata e infedele moglie per le ustioni riportate in un incidente d’auto. Da allora nutre un insano desiderio, quello di riprodurre in laboratorio, attraverso la terapia cellulare, una pelle transgenica simile a quella umana ma molto più resistente: per fare questo ha bisogno di una cavia umana, possibilmente qualcuno che abbia commesso un crimine, vero o presunto. Aiutato dalla complicità della donna che lo ha cresciuto, Marilia, e dall’asettico e ipocrita atteggiamento dei suoi colleghi medici, Ledgard si dedica all’esperimento nella sua casa-fortezza in località El Cigarral, vicino a Toledo (qui in omaggio a Bunuel). La vittima di questo folle piano, rapita, sorvegliata a vista e tenuta sotto osservazione tramite un immenso schermo, viene trasformata da Ledgard in una creatura dal volto identico a quello di Gal, la moglie amata e perduta, e le viene dato il nome di Vera (nel ruolo, l’attrice Elena Anaya). La donna, che indossa solo calzamaglie protettive e vive in una stanza grigia senza finestre, ha sviluppato, grazie alla pratica dello yoga, disciplina e volontà sufficienti per attendere con pazienza il giorno della vendetta, mai dimentica della sua vera identità. L’arrivo dell’ “uomo tigre” e un raro momento di vulnerabilità del chirurgo romperanno equilibri e catene dell’angosciosa prigionia. È qui evidente l’esaltazione del tema del doppio: in due corpi e due volti si può nascondere la medesima identità, o abitare una pelle che non è la nostra ed essere imprigionati in altre identità, ma si può mantenere la consapevolezza di sé solo tenendo viva la memoria di tutto ciò che ci è accaduto. Ispiratosi a Murnau, Lang, Hitchcock (‘Rebecca’ e ‘Vertigo’), Whale (‘Frankenstein’) e ai maestri dell’horror, Almodóvar afferma: “Per mesi ho pensato seriamente di girare un film muto, in bianco e nero, con i sottotitoli che riportassero descrizioni e dialoghi, per rendere omaggio a Fritz Lang e Murnau, poi mi sono fatto guidare dall’intuito: volevo una narrazione austera, priva di retorica visiva e che lasciasse intuire, dall’ellissi, che era stato sparso molto sangue. Non è la prima volta che parto da queste premesse prima di girare, ma La pelle che abito è il film in cui ci sono andato più vicino”.

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento