Come creatura senza meta

Poesia / Francesca Farina - Musicalità dell’endecasillabo e rime inedite e sorprendenti

Benassi Luca Martedi, 24/11/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2009

Martedi, 24/11/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2009

Non ti ricordo, non dirmi che non sai,

sei stato una bufera di sospiri,

un vento dei più amari desideri,

ma non sei qui, e quindi che ne fai

della tua assenza, di non mostrarmi mai

la tua figura, esausta e malcontenta,

la luce dei mattini, l’impazienza

che snerva e mi distoglie da altri guai?

Però, se adesso varcassi la mia porta,

se suonassi al citofono o il cellulare

modulasse il suo canto inespressivo,

mi strapperei dal petto il cuore vivo

per recartelo intero e farlo amare,

ma non lo rivorrei: senza di te me ne privo.

E’ notte, ma vorrei fosse domani,

il giorno già intrapreso, il sole sveglio,

gli alberi che si dondolano nel prato,

illuminati da un mattino acceso;

e tu, dall’altra parte del giardino,

che già sorridi e aspetti che mi affacci,

e se mi vedi mi chiami, poi mi abbracci

appena scesa giù, a te vicino.

Invece, all’alba mi alzo, mi rassetto,

leggo il giornale, bevo il mio caffè,

nel silenzio ovattato; nulla aspetto,

tanto meno che tu ti accosti a me,

che telefoni o scriva: il mio segreto

è quello d’ignorarti, altro non cerco.

Lui fu sorgente ed io sono sua foce,

che scorre verso un mare devastato,

il mondo senza pace ormai restato,

che arranca trascinando la sua croce;

era sgorgato dal più splendido monte

che mai conobbe, dal niveo Monte Albo,

che non ha nevi, ma è come imbiancato

da calce millenaria, eccelse rocce.

A poche leghe vi nasce un vero fiume,

il Tirso, nei suoi prati di Mannùri,

che trascorreva senza tregua, astato.

Egli non crebbe certo in molli piume,

ma percorse bambino aspri tratturi,

seguendo il gregge, suo bene adorato.

Alla madre.

Lavi i piatti, ti asciughi poi le mani

a un vecchio canovaccio stropicciato,

ma il tuo viso, come quello diventato,

è ancora bello, con tutti i suoi domani.

Rimetti a posto le scodelle, i pani

che ingombrano il tuo desco apparecchiato,

poi ti volgi al camino incendiato

per riscaldarti un attimo, ma i cani

che ti mordono in petto non hanno posa:

sempre li aizza un antico tormento,

che non conosci ed è mutato in lutto

da quando il tuo figliolo, che era rosa

e sole senza nubi, tuo fermento,

è calato alla fossa, assurdo tutto.

Ride mia madre se appena mi azzardo

a dimostrarmi donna, ad essere viva:

per lei sono soltanto una bestiolina

nata per caso, in tempo assurdo e tardo.

Cucinare, io? Allevare un bastardo?

Tutto le sembra orribile riva,

a cui approderei dentro una stiva

invasa di marciume, sozzo lardo.

Non seni, niente sesso, né cervello,

inadatta a ogni cosa, disgraziata,

sposata sì, ma come per lo scherzo

giocato da un destino poco bello,

che forte m’ha sbattuta e rinnegata

ed ha rivolto a me pollice verso.

Ma se tornasse adesso e respirasse

Ancora nelle stanze rassettate,

Nella pioggia di giugno, nell’estate

Venisse a rivedermi, se guardasse

Con pupille socchiuse, mi svelasse

Con consigli e silenzi le distanze

Che separano gli uomini, se mangiasse

Ancora la sua bieta, se cantasse

Con la sua voce tremula, spiasse

Dalla sua porta ancora, se cercasse

La mia persona ignota, se tremasse

Temendo d’esser sola, se notasse

Dentro al mio piatto, se rivendicasse

Il silenzio, unico bene, se parlasse…

(24 novembre 2009)

Martedi, 24/11/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2009

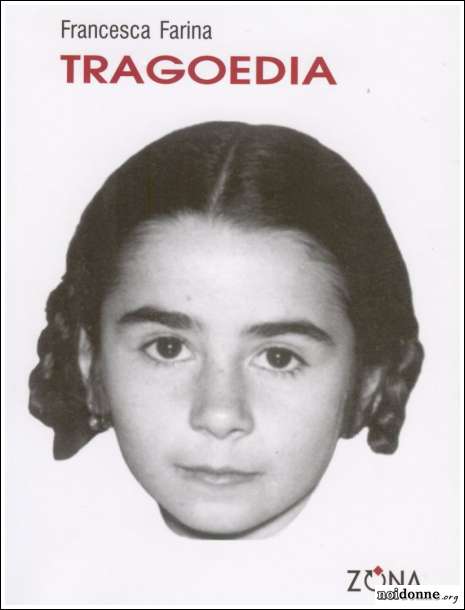

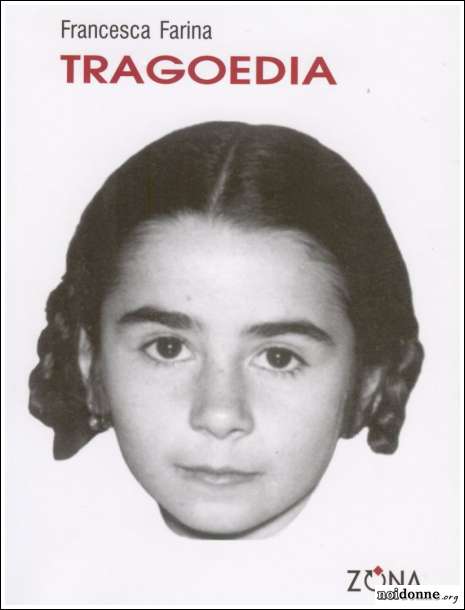

Martedi, 24/11/2009 - Articolo pubblicato nel mensile NoiDonne di Novembre 2009Il sonetto è senza dubbio la forma chiusa più usata nella letteratura italiana e l’amore è l’argomento più cantato in poesia. Chi dunque si mette a scrivere e chi legge sonetti d’amore deve fare i conti con una tradizione plurisecolare, declinata sia al maschile che al femminile, che ha plasmato gran parte della letteratura italiana. È una tradizione che pesa, che non si può liquidare e che allo stesso tempo è necessario rinnovare e a volte cercare di superare; eppure Francesca Farina riesce a entrarvi dentro senza farsi intimorire, sicura e consapevole delle proprie capacità, abitando la forma sonetto con una leggerezza e una abilità fuori dal comune. I sui sonetti scivolano sulla musicalità dell’endecasillabo calcato su costruzioni di rime inedite e sorprendenti: si tratta di una liricità diffusa, semplice a una prima lettura, che impregna testi di un’impronta sostanzialmente narrativa. “Tragoedia” (Editrice Zona, Arezzo 2008), dal quale sono tratti i versi qui pubblicati, contiene una corona di sonetti assai lontana dall’idea di canzoniere, dove l’amore è declinato nelle sue forme terrene più svariate. Se la sezione “Sonetti al bastardo” ripercorre una vicenda amorosa fatta di un continuo ritrovarsi e abbandonarsi, cercarsi, ignorarsi; la sezione “Familiares” trova il suo centro tonale nel rapporto con la terra d’origine, la Sardegna, con la madre e il padre, con una parente della quale si ripercorrono gli ultimi giorni di vita. È un amore, quello di Farina, dal risvolto amaro, dominato dal senso dell’abbandono, dalla precarietà della perdita, dove spesso la versificazione si fa rocciosa, inquieta, tagliente, drammaticamente consapevole di un destino di dolore. È dunque un amore che non può che sfogare, nell’ultima sezione “La tragedia dei giorni”, nella riflessione sul sé, sui percorsi fatti, su ciò che si deve compiere, su ciò che si è ricevuto dalla vita. Si tratta forse dei testi più forti, percorsi da una vena di sofferenza che proprio nella riproposizione della tragedia dell’esistere donano al lettore una possibile, personale catarsi. Ecco dunque che se Francesca Farina ricorda nel sonetto d’incipit come il suo stesso cognome sia grano che diventa pane e nutrimento, il testo di congedo contiene invece un’amara meditazione sulla morte: “La tagliola è scattata - che poi sia/ o lutto o malattia o di moneta/ si debba corrispondere ogni frutto -// o nella pania presto è avvoltolata/ la preda, destinata a ogni bassezza,/ consegnata alla morte, estremo lutto.”

Francesca Farina, nata a in Sardegna, risiede dal 1973 a Roma. Fin da giovanissima ha cominciato a scrivere poesie, racconti e diari, questi ultimi premiati in diverse occasioni. Nel 1998 ha curato la pubblicazione di “Framas” (“Fiamme”, in sardo) che raccoglie poesie del fratello, della madre e un suo racconto. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Sulle ali dell'angelo”, “Nature morte”, “Metamorphòseon” e “Tragoedia”. Ha scritto, inoltre, tre sceneggiature: una basata sulla “Vita di Vittorio Alfieri scritta da sé medesimo”, una ambientata nella Sardegna dei primi anni Sessanta e intitolata “Tamarikes de preta” (“Tamerici di pietra”) e una tratta dal romanzo “Il giorno del Giudizio” di Salvatore Satta. Diversi sonetti e un romanzo sono in attesa di pubblicazione. Nel corso degli ultimi anni ha ideato e organizzato numerosi eventi culturali, come la “Maratona dei Poeti” e il “Leopardi’s Day” con letture poetiche in occasione dell’anniversario della nascita di Giacomo Leopardi.

Francesca Farina, nata a in Sardegna, risiede dal 1973 a Roma. Fin da giovanissima ha cominciato a scrivere poesie, racconti e diari, questi ultimi premiati in diverse occasioni. Nel 1998 ha curato la pubblicazione di “Framas” (“Fiamme”, in sardo) che raccoglie poesie del fratello, della madre e un suo racconto. Ha pubblicato le raccolte poetiche “Sulle ali dell'angelo”, “Nature morte”, “Metamorphòseon” e “Tragoedia”. Ha scritto, inoltre, tre sceneggiature: una basata sulla “Vita di Vittorio Alfieri scritta da sé medesimo”, una ambientata nella Sardegna dei primi anni Sessanta e intitolata “Tamarikes de preta” (“Tamerici di pietra”) e una tratta dal romanzo “Il giorno del Giudizio” di Salvatore Satta. Diversi sonetti e un romanzo sono in attesa di pubblicazione. Nel corso degli ultimi anni ha ideato e organizzato numerosi eventi culturali, come la “Maratona dei Poeti” e il “Leopardi’s Day” con letture poetiche in occasione dell’anniversario della nascita di Giacomo Leopardi.

Non ti ricordo, non dirmi che non sai,

sei stato una bufera di sospiri,

un vento dei più amari desideri,

ma non sei qui, e quindi che ne fai

della tua assenza, di non mostrarmi mai

la tua figura, esausta e malcontenta,

la luce dei mattini, l’impazienza

che snerva e mi distoglie da altri guai?

Però, se adesso varcassi la mia porta,

se suonassi al citofono o il cellulare

modulasse il suo canto inespressivo,

mi strapperei dal petto il cuore vivo

per recartelo intero e farlo amare,

ma non lo rivorrei: senza di te me ne privo.

E’ notte, ma vorrei fosse domani,

il giorno già intrapreso, il sole sveglio,

gli alberi che si dondolano nel prato,

illuminati da un mattino acceso;

e tu, dall’altra parte del giardino,

che già sorridi e aspetti che mi affacci,

e se mi vedi mi chiami, poi mi abbracci

appena scesa giù, a te vicino.

Invece, all’alba mi alzo, mi rassetto,

leggo il giornale, bevo il mio caffè,

nel silenzio ovattato; nulla aspetto,

tanto meno che tu ti accosti a me,

che telefoni o scriva: il mio segreto

è quello d’ignorarti, altro non cerco.

Lui fu sorgente ed io sono sua foce,

che scorre verso un mare devastato,

il mondo senza pace ormai restato,

che arranca trascinando la sua croce;

era sgorgato dal più splendido monte

che mai conobbe, dal niveo Monte Albo,

che non ha nevi, ma è come imbiancato

da calce millenaria, eccelse rocce.

A poche leghe vi nasce un vero fiume,

il Tirso, nei suoi prati di Mannùri,

che trascorreva senza tregua, astato.

Egli non crebbe certo in molli piume,

ma percorse bambino aspri tratturi,

seguendo il gregge, suo bene adorato.

Alla madre.

Lavi i piatti, ti asciughi poi le mani

a un vecchio canovaccio stropicciato,

ma il tuo viso, come quello diventato,

è ancora bello, con tutti i suoi domani.

Rimetti a posto le scodelle, i pani

che ingombrano il tuo desco apparecchiato,

poi ti volgi al camino incendiato

per riscaldarti un attimo, ma i cani

che ti mordono in petto non hanno posa:

sempre li aizza un antico tormento,

che non conosci ed è mutato in lutto

da quando il tuo figliolo, che era rosa

e sole senza nubi, tuo fermento,

è calato alla fossa, assurdo tutto.

Ride mia madre se appena mi azzardo

a dimostrarmi donna, ad essere viva:

per lei sono soltanto una bestiolina

nata per caso, in tempo assurdo e tardo.

Cucinare, io? Allevare un bastardo?

Tutto le sembra orribile riva,

a cui approderei dentro una stiva

invasa di marciume, sozzo lardo.

Non seni, niente sesso, né cervello,

inadatta a ogni cosa, disgraziata,

sposata sì, ma come per lo scherzo

giocato da un destino poco bello,

che forte m’ha sbattuta e rinnegata

ed ha rivolto a me pollice verso.

Ma se tornasse adesso e respirasse

Ancora nelle stanze rassettate,

Nella pioggia di giugno, nell’estate

Venisse a rivedermi, se guardasse

Con pupille socchiuse, mi svelasse

Con consigli e silenzi le distanze

Che separano gli uomini, se mangiasse

Ancora la sua bieta, se cantasse

Con la sua voce tremula, spiasse

Dalla sua porta ancora, se cercasse

La mia persona ignota, se tremasse

Temendo d’esser sola, se notasse

Dentro al mio piatto, se rivendicasse

Il silenzio, unico bene, se parlasse…

(24 novembre 2009)

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento